【规范与指南】体重管理门诊建设专家指导意见(2025版)

行业新闻/2025-09-08

作者:内分泌代谢科肥胖诊疗联盟 中国医师协会内分泌代谢科医师分会肥胖学组

通信作者:李小英,复旦大学附属中山医院内分泌科

摘要

肥胖与多种慢性疾病的发生、发展密切相关,做好超重或肥胖患者的体重管理能显著减少肥胖合并症和改善慢性疾病的预后。随着肥胖逐渐成为我国重大的公共卫生问题,国家卫生健康委员会于 2024年启动了“体重管理年”行动计划,推动医疗机构体重管理门诊的设置与管理工作,鼓励多学科融合,促进技术创新发展,构建跨学科的肥胖精准诊疗体系。

基于此,内分泌代谢科肥胖诊疗联盟联合中国医师协会内分泌代谢科医师分会肥胖学组组织相关领域专家,参考国内外相关诊疗指南和共识,并基于前期的实践经验,从我国实际情况出发,共同制订撰写了《体重管理门诊建设专家指导意见(2025版)》,内容主要包括门诊设置、门诊规范化管理、诊疗服务、随访、治疗和多学科团队诊疗,旨在积极推动肥胖症的规范诊疗,为有开设体重管理门诊需求的机构提供参考。

我国成人超重和肥胖的患病率已达到50%。肥胖与多种慢性非传染性疾病(如2型糖尿病、代谢相关脂肪性肝病、阻塞性睡眠呼吸暂停、脑卒中、冠心病等)的发生、发展密切相关,还会引发一系列健康、社会和心理问题,做好超重或肥胖患者的体重管理能显著减少肥胖合并症和改善慢性疾病的预后,减少疾病负担。随着肥胖逐渐成为我国重大的公共卫生问题,国家卫生健康委员会于2024年启动了“体重管理年”行动计划,推动医疗机构体重管理门诊的设置与管理工作,鼓励多学科融合,促进技术创新发展,构建跨学科的肥胖精准诊疗体系。为此,内分泌代谢科肥胖诊疗联盟联合中国医师协会内分泌代谢科医师分会肥胖学组组织相关领域专家,参考国内外相关诊疗指南和共识,并基于前期的实践经验,从我国实际情况出发,共同制订撰写了《体重管理门诊建设专家指导意见(2025版)》,旨在积极推动肥胖症的规范诊疗,为肥胖患者提供更加全面、便捷、系统、合理的一站式诊疗平台,为有开设体重管理门诊需求的机构提供参考。

门诊设置

建议内分泌代谢科体重管理门诊设立独立的诊室或区域,由内分泌代谢科医师主导,多学科医务人员参与。

一、人员配置

1.专科医师:按照日门诊患者人数配置门诊专科医师数量,建议为每半日 10~15 例患者配备 1 名具备超重和肥胖诊疗经验的临床专科医师。安排出诊专科医师可采取轮岗制,依据医院实际情况设定门诊轮岗专科医师总数量。

专科医师的主要职责包括:(1)全方位评估患者病情,明确肥胖及其合并症的诊断;(2)根据患者的具体情况给出综合饮食、运动、行为、药物治疗、手术治疗等要素的综合方案;(3)定期随访,及时调整治疗方案,以达到最佳减重效果。

2.体重管理护士:建议有条件的医院在门诊配备专科护士或健康管理师1~2名(根据管理患者数量调整)。规律随访有助于肥胖患者实现个体化的生活方式干预,因此,由健康管理师进行规律随访,能够弥补专科医师团队轮岗制的不足。根据院内实际情况,体重管理护士与医师科学分工,互相协作,有助于在实践中发挥重要作用。

体重管理护士的主要职责包括:(1)掌握正确的设备使用方式,如体脂秤、测量尺等工具;(2)负责患者一般临床指标的测定及填写相关档案、管理体重档案、精细化健康教育和科研数据管理、减重知识宣教和专业化的全程随访管理。

3. 营养师:建议配备 1 名营养师,协助医师做好患者的饮食评估、提供膳食和生活方式指导。营养师计算患者目标能量需求,结合患者的饮食喜好制定个性化的膳食方案。每次随访需再次评估患者的饮食和能量需求,根据减重效果动态调整膳食干预方案。可通过线下和线上平台开展减重咨询和指导。建议在强化治疗阶段,营养师每个月至少 1次对患者进行面对面指导,治疗维持期可适当减少面访频率,每 3~6个月进行 1次重新评估和生活方式指导,以确保体重长期维持。

4.其他学科人员:在有条件的情况下,可配置减重外科医师、运动师、中医医师、精神心理科医师。

二、功能区域设置和布局

1.诊室:双人诊室面积不小于 12㎡,单人诊室面积不小于8㎡。应配有桌椅、电脑、打印机、诊疗床、门帘、听诊器、血压计、体重秤、软尺、身高测量标尺等设备仪器。如有条件,体重管理护士可在专门信息采集区完成信息采集和体格检查。考虑到超重和肥胖患者的特殊性和隐私,体重管理门诊可为患者提供特殊定制的设施设备,如宽大的无扶手座椅,适用于肥胖患者的检查床等。此外,还可配备额外的减重相关诊疗工具,如适用于肥胖患者的体重秤和人体成分分析仪、尺寸合适的量尺、不同尺寸袖带的血压计等。

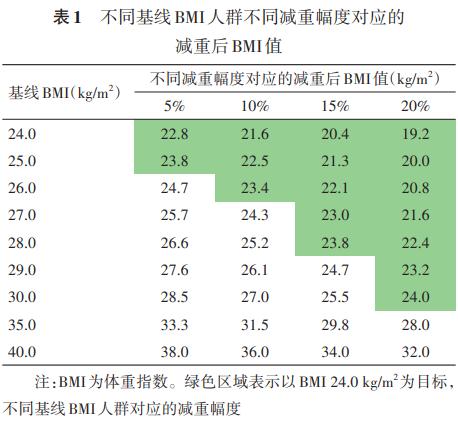

2.宣教室(可选):包括以下功能单元:(1)生活方式评估单元(谈话桌椅、评估问卷);(2)营养干预指导单元(含肥胖饮食展示架、肥胖食谱阅读架);(3)肥胖科普互动单元(互动投影仪、运动等科普壁报);(4)量表评估(简易版量表):生活质量问卷、STOP Bang睡眠质量问卷、抑郁问卷;(5)其他:可在诊疗桌上放置体重指数(body mass index,BMI)图表(表1)供医师快速参考,还可配备数字化工具、计步器等诊疗工具,辅助医师和患者进行体重管理。

三、评估与检查

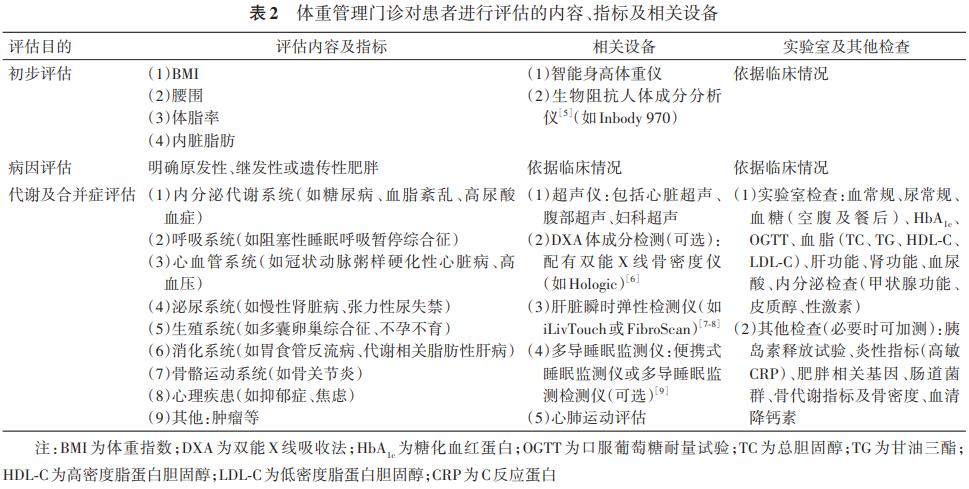

建议对患者进行初步评估、病因评估和代谢及合并症评估,评估内容、指标及相关设备见表2。

门诊规范化管理

建议开设的体重管理门诊设定固定出诊时间,使用标准化的电子病历,采集完整的病史信息。

一、应诊时段

开设肥胖诊疗门诊建议设定固定出诊时间,至少每周开诊 1 次,每次时间不少于半天,根据实际患者数量情况,可适当增加开诊时间。

二、标准化电子病历

使用门诊电子病历的机构,应当采用卫生健康行政部门统一的疾病诊断、手术操作编码库,按照《电子病历应用管理规范(试行)》 有关规定建立、记录、修改、使用、保存和管理门诊电子病历信息,确保患者诊疗信息完整、连续并可追溯。有临床科研需求的单位,可以通过电子病历系统进行临床资料统计、标本收集及科学研究。

诊疗服务

建议采用国际上广泛认可的“5A模型“。

一、询问(ask)

体重是一个相对敏感的话题,在和患者讨论体重前需征求患者的同意;理解患者不愿谈论肥胖症的原因,耐心积极地开展对话。

二、评估(assess)

在评估患者的过程中,了解患者真正关注的基于价值导向的治疗动机,根据初步评估进行肥胖分类,了解患者肥胖相关并发症和体重增加的根本原因,对疾病严重程度进行分级。

三、建议(advice)

完成评估后,医护人员可就肥胖的健康风险及适度减肥的好处、制定长期策略的必要性和治疗方案向肥胖患者提供建议。肥胖的干预和治疗手段主要包括生活方式干预、药物干预、中医治疗、胃转流支架与减重代谢手术。

四、同意(agree)

医护人员需与肥胖患者就现实的期望、可持续的行为目标和健康结果达成一致,商定一项可行且可持续的个性化行动计划,并解决导致体重增加的因素。设定目标时,先从患者的长期最终目标展开讨论,过程中讨论体重如何影响健康、情绪与生活,多与患者谈对于未来的展望。

五、协助(assist)

肥胖诊疗门诊的医护人员需要协助患者识别和解决驱动因素和障碍,提供减肥相关的教育和资源,在必要时将患者转诊至适当的科室或跨学科团队,并且安排定期随访。建议根据患者个体情况,制定 3~6 个月甚至更久的随访方案。建议已减重患者长期(≥1年)参加全面的体重维持计划。

随访

生活方式干预是减重的重要组成部分,肥胖专病诊疗门诊的医师和健康管理师线下的生活方式指导远远不能满足肥胖患者减重的需求。为了更好地了解肥胖患者居家的生活习惯、饮食习惯、运动习惯、药物治疗的安全性以及减重的有效性,尤其为了提高患者的依从性,针对肥胖患者进行线上和线下相结合的随访十分必要。随访是肥胖专病门诊的延伸和补充,建议采用可穿戴设备、互联网医院以及线上体重管理平台指导患者的饮食和运动、了解患者的减重效果、监测药物的不良反应、宣传科学的体重管理理念。随着随访患者的人数增加,逐步建立肥胖患者资料库,便于更好地管理好肥胖患者。

治 疗

肥胖的治疗主要包括生活方式干预、药物治疗和代谢手术治疗。

一、生活方式干预

生活方式干预是体重管理的基础,强化生活方式和行为干预可使平均体重减轻达7%~10%。因此,生活方式干预应始终贯穿在体重管理的整个过程中。

1.营养处方:减重营养处方包括常用的限能量平衡膳食减重处方、低碳水化合物饮食减重处方、极低碳水化合物饮食(生酮饮食)减重处方、间歇性能量限制(轻断食)减重处方等,另外还包括高蛋白膳食减重处方、低血糖指数饮食、地中海饮食、终止高血压(DASH)饮食等针对患者个体健康状态的营养处方。

2. 运动处方:运动通常不作为单独的减重疗法,但有助于减重的维持和心脏代谢健康。运动干预之前需经过科学的心肺功能评估,并依据运动评估结果进行循序渐进及个体化的运动及运动方式指导。建议所有患者每周进行150~300 min中度强度运动或 75~150 min 的高强度运动,以及每周 2~3次抗阻训练,不要久坐。

二、药物治疗

体重管理门诊应常规配备已获批的常见减重药物。减重药物适用于肥胖,或超重且有至少1种与体重相关的疾病或合并症(如2型糖尿病、心血管疾病、阻塞性睡眠呼吸暂停、代谢功能障碍相关脂肪性肝病和骨关节炎等)的人群。目前国内获批上市的减重药物包括奥利司他、贝那鲁肽、利拉鲁肽、司美格鲁肽和替尔泊肽。因此,越来越多的肥胖患者将接受药物治疗。内分泌专科医师应充分了解这类药物的适用人群、不良反应、安全性以及在使用过程中的注意事项及监测指标,具体参考《肥胖患者的长期体重管理及药物临床应用指南(2024版)》和《糖尿病患者体重管理专家共识(2024版)》。

三、减重代谢手术

减重代谢手术是一种治疗肥胖症及其合并代谢疾病的有效方法,已被广泛接受。其适应证包括:(1) BMI≥37.5 kg/m2 ,建议积极手术;(2) 32.5 kg/m2 ≤BMI<37.5 kg/m2 , 推荐手术;(3)27.5 kg/m2 ≤BMI<32.5 kg/m2 ,经改变生活方式和内科治疗难以控制,且至少符合2项代谢综合征组分,或存在合并症,综合评估后可考虑手术。建议经过内分泌代谢科评估后进行代谢手术,术后进行长期随访、定期评估。

四、其他治疗

在有条件的情况下可开展中医中药、针灸埋线、胃转流支架等减重手段。

多学科团队诊疗

一、涉及的学科

肥胖是一种病因复杂、合并症或并发症累及全身多系统的慢性疾病,同时其治疗手段多样,因此,从诊断评估到治疗随访均需要多学科诊疗。肥胖症诊疗的多学科协作团队一般需要包括内分泌科、临床营养科、减重代谢外科、中医科、精神心理科参与,同时根据患者合并的肥胖相关疾病可能还需要心血管内科、消化或肝病科、呼吸睡眠医学科、骨关节科、康复医学科、妇科等多个学科的医务人员参与。在多学科诊疗协作中,各专业的医护人员应以患者为中心,积极沟通,密切配合,协作诊疗。

二、各学科医务人员的主要诊疗内容和工作职责

1. 内分泌科:对患者进行肥胖症的病因诊断,除外继发性肥胖,评估肥胖相关疾病的发生情况,制定减重目标和方案,针对部分患者还需与营养师和外科医师共同制定减重方案。

2.营养师:评估患者的饮食习惯,对患者进行医学营养减重治疗,指导患者建立科学的膳食习惯。

3.减重代谢外科:为具有手术治疗指征的患者进行代谢手术的术前评估、围手术期管理、手术以及术后随访等。

4.精神心理科:对肥胖症患者进行精神心理评估及心理干预。

5. 运动康复师:对患者运动能力进行评估,并指导运动减重。

6.专科护士或健康管理师:完成患者的健康信息采集、协助医师完成基本的人体测量,对患者进行减重相关的教育及支持、配合医师完成随访等。

7. 其他专科医师(如呼吸科、心血管科等):根据患者合并的肥胖相关疾病进行针对性治疗。

三、合作模式

多学科协作诊疗模式可以是紧密型合作模式,如建立包括多个专业医护人员在内的减重中心,或者开设多学科团队门诊;也可以是松散型合作模式,由一个首诊科室作为主导,根据患者的病情邀请多学科团队参与诊疗。肥胖症的多学科协作诊疗应制定相应的路径、建立质量控制标准,并制定持续改进计划,从而不断提高对肥胖症患者的诊疗水平。

专家委员会名单:

陈颖 复旦大学附属中山医院

张惠杰 南方医科大学南方医院

毕艳 南京大学医学院附属鼓楼医院

匡洪宇 哈尔滨医科大学附属第一医院

周嘉强 浙江大学医学院附属邵逸夫医院

洪天配 北京大学第三医院

时立新 贵黔国际总医院

单忠艳 中国医科大学附属第一医院

徐勇 西南医科大学附属医院

包玉倩 上海交通大学医学院附属第六人民医院

余学锋 华中科技大学同济医学院附属同济医院

刘铭 天津医科大学总医院

薛耀明 南方医科大学南方医院

秦贵军 郑州大学第一附属医院

姬秋和 西安国际医学中心医院

王颜刚 青岛大学附属医院

陈燕铭 中山大学附属第三医院

章秋 安徽医科大学第一附属医院

王广 首都医科大学附属北京朝阳医院

冯波 同济大学附属东方医院

赵冬 首都医科大学附属北京潞河医院

陈宏 南方医科大学珠江医院

侯新国 山东大学齐鲁医院

高凌 武汉大学人民医院

蒋升 新疆医科大学第一附属医院

李霞 中南大学湘雅二医院

纪立农 北京大学人民医院

母义明 解放军总医院第一医学中心

李小英 复旦大学附属中山医院

推荐新闻

肌少症如何有效识别并改善?

产品新闻/2025-12-15

2025深圳马拉松,爱倍力为爱跑者加倍助力

企业新闻 /2025-12-09

12月7日,2025深圳马拉松,我们不见不散!

企业新闻 /2025-11-28

0755-82223999

0755-82223999